聿信醫療許富舜總經理(左)、資策會資安所毛敬豪所長(右)

醫療是導入智慧化系統最快、意願最高的產業之一,透過 AI、5G、大數據等技術,提升醫護服務的品質與效率,成為各院所近年來的重點營運策略。不過多數智慧醫療業者都將研發能量集中於產品效能,忽略了資安的重要性。

資策會資安所毛敬豪所長指出,完善的資安不僅可確保醫療服務的可靠性與安全性,也是產品欲行銷至歐美市場的必要作為。近期資安所就協助聿信醫療,在產品設計階段導入對應的資安機制,用最嚴格的標準,為醫療服務品質與病患的個資隱私把關。

專心聽你的呼吸聲,聿信與資策會合作讓醫療變得更聰明

聿信醫療是全球少數聚焦於呼吸音監測技術的企業,總經理許富舜表示,呼吸音是最明確的生理訊號之一,過去就是醫師診斷病情的重要參考依據,「過去呼吸音一直沒有被數據化,難以形成客觀衡量的評估標準。」

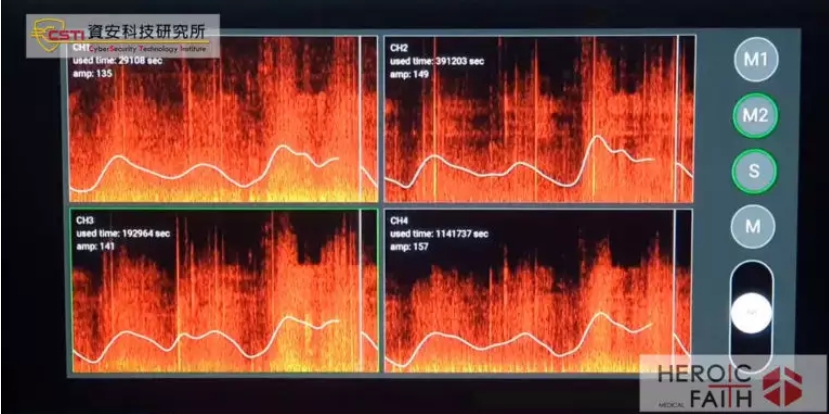

由醫療與科技兩大領域專家團隊所組成的聿信醫療,將呼吸音轉化數位化數據,並經由 AI 分析出可能的症狀。這套系統在醫療領域的應用多元,例如在長照中心或重症病房中,系統可以長時間偵測病患的呼吸,由醫護人員在遠端監測,出現異常時再到現場處理。「另外這些呼吸音數據也可透過 AI,分析出可能的病症,醫師可參考這些已經分析過的資料,藉此提升診療效率。」

原本以一般醫院與照護中心為應用重點的聿信醫療,在今年年初 COVID-19 疫情來襲時,認為這套解決方案如果加上連網功能,就可應用於防疫醫院,偵測隔離者的呼吸音,作為醫護人員判斷病毒感染與否的依據;而資安所累積長期的研發能量所打造的資安核網系統,就成為聿信醫療的最佳選擇,雙方展開合作,打造出效能與安全並重的智慧醫療系統。

5G 打開無限想像,資安仍是一切功能的前提

「資安所的核網系統解決了醫療領域長期以來的困擾。」許富舜指出,醫院裡的設備與人命息息相關,系統一旦被入侵,設備有可能因此停擺或產生錯誤動作,直接影響病患的人身安全。另外,醫院系統中累積了龐大的病患個資,這些資料如果外洩,也將侵害個人隱私。而醫療系統近期的網路攻擊事件頻率也逐漸升高,未來智慧醫療全面上線後,資安威脅只會越來越大。

許富舜以 5G 為例,5G 被視為智慧化的最後一哩路,其高頻寬、低延遲特色,將可讓遠距醫療更即時、精準。「醫療行為的最根本,是人與人之間的互動,5G 就可以讓互動更即時、更緊密。」另外 5G 與邊緣運算架構的結合,則可有效提升醫療現場的工作效率,並創造出更多元的服務。「例如災難現場有急傷病人,系統就可以借用 5G 的基地台形成專用醫療網路,快速救治病患。」

資策會資安所協助聿信醫療,在產品設計階段導入對應的資安機制,為醫療服務品質與病患的個資隱私把關。

提供專業力量,資安所讓新創團隊無安全之憂

毛敬豪也同意許富舜的看法,認為 5G 必然是醫療系統的重要技術。也因此,資安所近期推出「5G 零時差智慧醫療」及「資安檢測與 APP 檢測」兩項大服務,協助醫療系統業者解決智慧化時代的通訊資安問題。

他指出 5G 與 AI 已成為現在醫療設備的研發重點,「而如何將終端設備分析後的資料,即時且安全的傳回後端,就成為業者必須嚴正面對的課題。」資安所的「5G 零時差智慧醫療」平台,就提供了業者即時可用且安全可靠的 5G 平台。

至於「資安檢測與 APP 檢測」,則能夠解決新創團隊的資安成本問題。毛敬豪表示,新創團隊的資源有限,大多只能集中在產品效能的提升,無力顧及資安問題;再者產品的資安成本非常高,常令新創團隊無力負擔如此高昂的成本。「不過現在資安已經成為醫療院所的基本採購標準,不符合規定就拿不到訂單。」為了協助國內產業解決此一困境,資安所集結過去經驗所打造的「資安檢測與 APP 檢測」服務,就是可協助業者產品快速檢測產品的資安機制,並協助建立合乎國外資安規範的系統。

透過與資安所的合作,聿信醫療呼吸音偵測分析系統的資安等級,已遠遠在市場目前最嚴苛的標準之上,「未來不管是要在醫護現場落地使用或行銷海外市場,都沒有後顧之憂,對我們之後的發展助益非常大。」許富舜也建議其他新創團隊可積極與資安所合作,「新創事業非常辛苦,所有的資源都要用在刀口上,所以要學會善用外界力量。」他表示,資安所長期累積的專業就是最佳選擇,藉此,新創業者能夠有效解決資安問題,讓產品在智慧醫療時代更具競爭力。

資策會資安所的「5G 零時差智慧醫療」平台,提供了業者即時可用且安全可靠的 5G 平台。

醫療智慧化需階段性評估資安風險,超前部署面對未來疫情危機

在疫情襲擾之下,數位醫療加速發展。然而為解決疫情的燃眉之急,許多政府鬆綁了醫療科技的法規及上架程序,使得資安出現破口。如何在發展數位醫療的同時,確保用戶安全及隱私,還能夠緊急面對突發狀況的發生,成為智慧醫療的關鍵之一。

因此,若在智慧醫療的研發時期便進行資安風險評估,並持續地做資安檢測,不但能降低資安風險,還能在安全的醫療環境中導入更精準的醫療技術設備,超前部署對突發事件的預測與應變,未來也預計能運用於更多的領域, 共同打造更完善安全的醫療環境。

(*本文同步刊登於科技報橘)